【運動激發創作靈感?】 雕塑藝術家邱家健醉心巴西柔術|藝術巴柔

【運動激發創作靈感?】 雕塑藝術家邱家健醉心巴西柔術|藝術巴柔

只要認真投入運動,誰都曾嘗過踏進平台期、受傷期,迷失在沒甚進步的痛苦中。對醉心雕塑藝術的邱家健(Kinka)而言,創作亦曾出現樽頸位;而他居然學習別人眼中最激烈的運動,讓身體與意志從沉睡中甦醒,令靈感重生。他一年半前跑去學習巴西柔術,多次參與比賽,今年三月在香港公開賽獲得76公斤以下組別銀牌。

雕塑藝術家邱家健(Kinka)醉心巴西柔術,剛參加香港柔術總會的公開賽。運動與藝術予他有什麼共通意義?

從瀕死與武術中頓悟

邱家健(Kinka)擅長油泥雕塑,他於2017年自學此技術,曾往台灣學藝並出產art toy。「早兩年我經歷了多個創作與人生低潮,」他回憶那段難過的日子:「我正職是室內設計師,2021至2023年加入Trial and Error Lab成為實驗室伙伴,希望公餘專心創作油泥塑像,目標是每年舉辦一次展覽。去年初要準備第二次Trial and Error Lab成果展,我卻一直腦袋閉塞,想重做以前的展品胡混過去,但我又過不了自己那關,很痛苦。」

那時他想到,不如學習一門新的運動來刺激自己?偶然選擇了巴西柔術(下稱巴柔),竟然一學迷上。「這是用技術令對手降服的運動,技術不夠好就會輸,十分公道。學習過程很痛苦,每個師兄姊也比我強,我常要承受身體的痛楚,並接受被降服,每堂都像赴死一次。」

學習巴柔不久,他的腦海竟浮現一段已遺忘的經歷。「話說小學有次跟父母去旅行,要搭一程小船,豈料我坐的船反了,掉進海中,船身蓋過我,我只感到自己一直向下沉。那時腦海一片空白,像播帶般回顧自己頑皮的片段,我以為死定了!此時爸爸與救生員用力將我由船底拖出,漸漸感覺自己從一道強烈的白光中清醒過來,後來大病一個多月才康復。長大後我做喜歡的事都會搏盡,該是怕沒命去做吧!」

他確為巴柔搏到盡,每星期到館練習五至六次,學師幾個月已參加比賽。「巴柔令我頓悟到人生就要像參加比賽,即使一直處於劣勢,都要忍受當中的痛苦,並且放下恐慌,找回篤定與清醒,才能看到盼望。」

靈光一閃,創作的瓶頸位也頓然開通了。

Kinka為學習巴柔搏到盡,每星期到館練習五至六次,最終擺脫創作低潮。

圖左:Kinka(右)去年六月往台灣參加巴西柔術比賽,雖是勝出但過程艱苦。圖右:比賽獲獎後與教練Andy Chan@麒麟巴柔(右)合照。

巴西柔術與創作的共通點

及後Kinka的油泥塑像作品漸趨向多元,既見色彩,也呈現更多深意與細節:「現在我的創作加多了童趣的東西,如彩虹、樹木、小孩等,找回自己喜歡藝術的那份純粹。」Kinka的臉容亦漸見歡顏,不再逼迫自己。

「我的巴柔師傅常說,要相信自己的技術,技術才會幫助你,我想藝術創作亦然。同時巴柔著重基本功,很多時要快速作出反應,而這技術只有透過平日的不斷練習,才能達致。創作的想法與手法,同樣都要不斷練習。」運動的速度,與創作的慢工細活,正正反映一體兩面的他 —— 既沉迷刺激與速度感,也享受藝術帶來的安靜—— 兩者絕無矛盾,且有相通之處。

Kinka熱愛油泥雕塑及藝術玩具(art toy),前年成為Trial and Error Lab實驗室伙伴;為令創作更上一層樓,他以巴西柔術來刺激創意。

用藝術與青年人共創探索

三十九歲的他亦是一子之父,練習巴柔並常到外地參賽;平日也要練跑,每晚待妻兒休息,才能進行創作。「師傅常說練習一百次,就要用上一千次的努力;我只能再加專心和盡力練習,不影響照顧家庭;人生沒有太多時間能浪費了。」

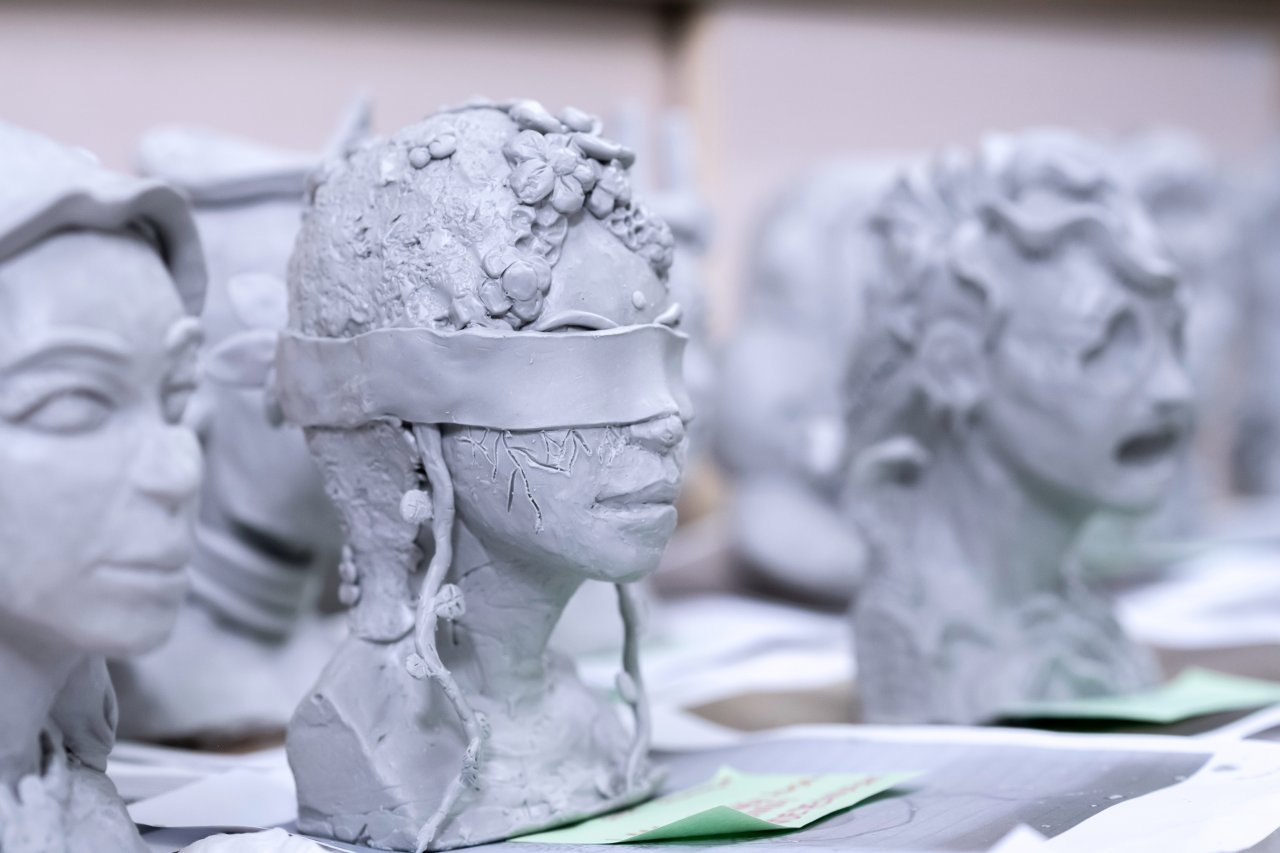

Kinka對雕塑與巴柔的喜愛,令他常跟人談及巴西柔術的刺激,希望朋友「入坑」;但若要與人分享創作的樂趣,他更相信用一雙手,實在地向下一代承傳。今年六月他便參與青少年機構「突破」於中環大館舉行的《在這裏 為彼此 #HereWeAre》 展覽,教導五十位青年人創作油泥塑像,訴說何為「我心目中的自己」。身為父親,與下一代共創藝術,是他的心願。

Kinka(左)為《在這裏 為彼此 #HereWeAre》 展覽第一部份:「青年人,是誰不是誰?」擔任導師,向50位年輕人分享油泥塑像創作技術,很享受跟年輕人一起的過程。

他在展覽前夕,為五十位年輕人準備了多次工作坊。對於年輕人不容易分享想法與價值,他覺得油泥塑像是一個較易表達自己的媒介:「每一堂工作坊前,我都會要求每位參加者預先提供草圖,畫下想用油泥做一個怎樣的自己,當他們來到工作坊時,我便能建議他們要留意或加添的東西。」他不會大幅修改,尊重他們的創意。「我收到許多草圖都天馬行空。當看到這些年輕人時,竟發現他們真人的氣質跟草圖的感覺相當接近。相比起用說話去表達『我是誰』,他們可能更樂意用作品表達心中所想。」

展覽前夕Kinka為五十位年輕人準備了多次工作坊,對他們的自我表達與創意嘖嘖稱奇。

「最深刻是我在工作坊中接觸了一位很文靜的男孩子,起初看他的草圖好像無甚方向,但他愈做愈有想法,最後他完成的竟是一件跟草圖完全不同的作品。他笑著跟我說:『我好開心!』,我見他整個油泥塑像的過程都很投入、很享受,也很滿足。」他流露為父的笑容:「我覺得整件事最開心的,是可以讓每位親手做油泥塑像的年輕人覺得開心;對我而言,創作跟運動同樣開心最重要呢!」重要的事情要說三次,可見不論任何年紀,開心才有動力。

展覽同時從不同的研究數據,整理出幾個影響青年人成長的重要領域,包括人口結構、精神健康、價值取態、職志追求、網絡互動。故此觀賞Kinka指導下那五十個年輕人創作的油泥塑像時,藉著其他豐富的展覽內容,能對年青年人有着更深入的認識與交流。

Kinka(左)在香港柔術總會的巴西柔術公開賽2024獲得76公斤以下組別銀牌。

而百忙中,他當然沒有擱下創作靈感的泉源 —— 巴柔。剛過去的三月他便獲得香港柔術總會的巴西柔術公開賽獎項,「很高興拿了76公斤以下組別的銀牌;最重要是透過比賽了解自己的不足,再加以改善。」六月下旬他將到日本參加巴西柔術亞洲賽,期待在近月嚴謹的訓練下能獲得好成績。

如今發揮長處、自信滿滿;但Kinka回想自己也曾是靦腆、迷茫的年輕人,若非得到家人與朋友鼓勵,實在難以在成年後於創作及運動中找到「我是誰」的答案。他希望每個大人也有互為彼此、互相扶持的心腸,與後輩同行,「正如場內展出五十件由年輕人創作的油泥塑像作品,每個都有其獨特之處,一定會找到你喜歡的;就好像我們每個人一樣 ,總會找到支持和喜愛你的人。」

《在這裏 為彼此 #HereWeAre》 展覽第一部分將由50位年輕人以「我心目中的自己」為題,各自創作一個代表自己、尚未完全成型的油泥塑像。

Text: 三林跑手

Photo: 香港柔術總會、受訪者、 Andy Wong

突破50周年《在這裏 為彼此 #HereWeAre》系列活動 —— 展覽 ︳青年交流 ︳研討會《在這裏 為彼此 #HereWeAre 》系列活動將於6月6日至16日假中環大館舉行,展覽共分三部分,第一部分:「青年人,是誰不是誰?」;第二部分:「張力中,你我也走過」;第三部分:「為彼此,一起走下去」;皆嘗試整理香港青少年(年齡10-29歲)的概況和趨勢,透過數據整理、藝術創作、模擬體驗、現場交流, 呈現香港青少年的追尋與不安,掙扎與期望。 展覽免費參觀,無須報名。《在這裏 為彼此 #HereWeAre》同時舉辦研討會及青年交流,歡迎報名參加。詳情: https://hereweare.breakthrough.org.hk/ 展覽 | 6/6 – 16/6/2024 @中環大館 複式展室 01座 |